長野優法会の講演会があった。優良法人会に加入している法人が対象で、その法人を関与している税理士も参加できる。

今回は、第1部に後藤長野税務署長が「不正経理の根絶を目指して」という演題でい話しくださった。

後藤長野税務署長の講演

不正経理の類型として3つあり、経営者型、従業員型、複合型と区分する。経営者型の例として「ユーフォーテーブル事件」。鬼滅の刃等のアニメ制作会社の脱税で起訴されている。従業員型の例として「ネットワークシステムズ事件」。複合型として「ユー・エム・シー・エレクトロニクス事件」。粉飾決算で元株主が監査法人までも提訴している。

不正経緯を防止するには、また、不正経理が疑われたらという観点からの話は大変参考になった。後藤税務署長は、私が税理士会長野支部長の時に長野税務署総務課長であった。約10年という時間が過ぎているが、当時と全く変わらず、気さくな話に聞きほれてしまった。

第2部は八十二銀行副頭取の浅井隆彦氏が「新型コロナ下の経済情勢とこれからの企業経営を考える」という演題でお話しいただいた。

八十二銀行福頭取浅井隆彦氏の講演

その中で「変わる環境とこれからの経営を考える」ということで、2030年までの経済に対して影響を及ぼすと考えられる主要な変化項目を大きく4つほど挙げていた。

その一つに脱炭素、カーボンニュートラルのことがあり、PRI(国連環境計画と金融イニシアティブ、及び国連グローバル・コンパクトとのパートナーシップが打ち出した投資に対する原則)、CDP(投資家、企業、国家、地域、都市が自らの環境影響を管理するためのグローバルな情報開示システムを運営しているNGOが環境格付けをしている)、SBT(パリ協定が求める水準と整合した、5年~15年先を目標年として企業が設定する、温室効果ガス排出削減目標)については大変勉強になった。

特にSBTに関しては、多くの企業が危機感を持って取り組む必要があると再認識した。SBTの取り組みは、スコープ1~3のカテゴリーに分かれている。

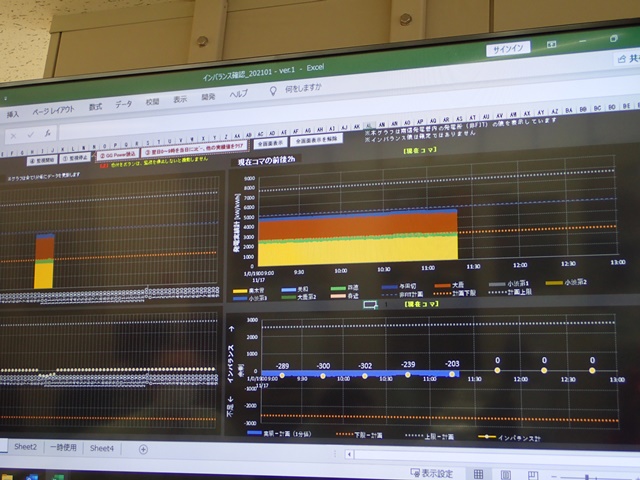

SCOPE1は企業が直接排出するGHGの抑制

SCOPE2は企業の他者から供給された再エネ電⼒の調達等

SCOPE3は自分の取引先ルートでGHGの削減をやっていること

ますます再生可能エネルギーが重要になってきた。危機感を持ちながら、取り組めることを広げていきたいと思った。