「骨太の方針2024」の内容が興味深い。その一つに「リ・スキリングの対象に経営者を追加し、2029年までに、約5000人の経営者等の能力構築に取り組む」ことが明記されている。

信州大学ではそれを受けて、「経営者向けリカレントプログラム」をスタートさせた。対象は長野県内に本社が所在する企業の経営者・経営幹部で第1回目開講期間は2024年9月21日~2025年2月2日。

その修了式と成果を発表するクロストークが2月2日に開催されたのでWEBで参加した。

クロストークは~「事業変革シナリオ」と「「重合院の学び」・経営者がプログラム受講によって得たものとは~というテーマであった。

10回の講義・演習と2回の学生イベントと修了式で構成され、未来を見据えた「事業変革構想書」の作成と、その実現を支える従業員それぞれの変化・成長を促す「学びの計画」を策定したらしい。

その成果についての教授からの投げかけに、3人の登壇者が答えてくれた。

質問を投げかける山本特認教授

一番印象に残ったのは、『経営者スピーチで本当に従業員は変わるか?聞く側は共感するが、「う~んでも」の「でも」をどう変えたらいいかの案または大学がすべきことは?』という問いかけに対しての登壇者の回答だった。

・ 共感できるスピーチができたとしても従業員は自分で決める。意思決定のプロセスに参加しえもらい、一緒に考えサポートしてもらう仕組みがあるといい。

・ 危機感をあおっても伝わらない。「実務が忙しい」が先行してしまう。これをどう変えていくか。全体を変えていくのは難しい。3割変わると変わっていくので、時間軸を長期にしていくことが大切。

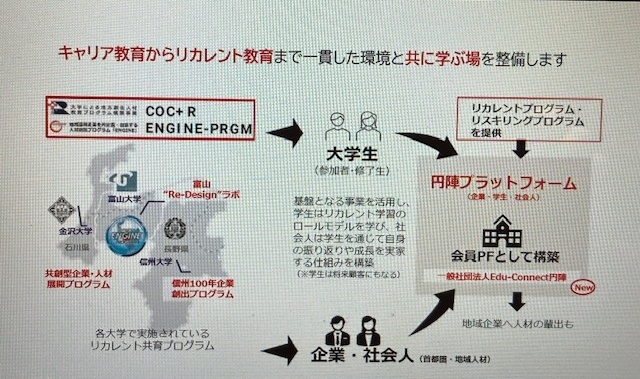

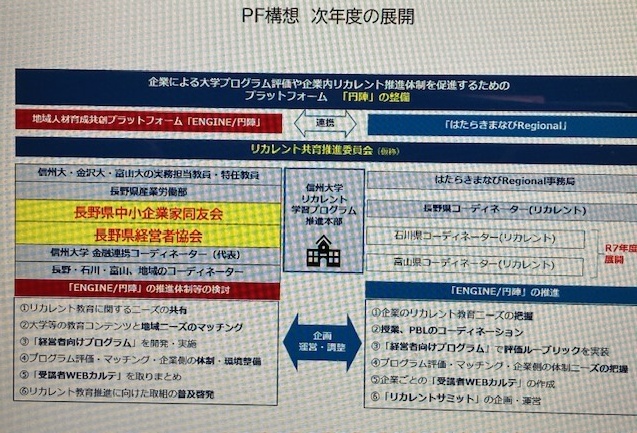

最後にこれからの構想を示してもらった。

成人学習の参加率が高い国は労働生産性が高いといわれており、その調査結果も公開されている。リカレント教育を受けることによって、仕事に生かすためのスキルを習得することは、自分自身の人生の在り方を変えることにもなると思っている。