長野県経営者協会の観光委員会と広島県観光連盟の情報交換会があった。

広島市の商工会議所を訪問した。

応接室からの眺望。原爆ドームと平和公園が眼下に広がっていたが、1~2年後に移転が予定されており、もう見ることができなくなる風景だ。

本川と原爆ドーム。

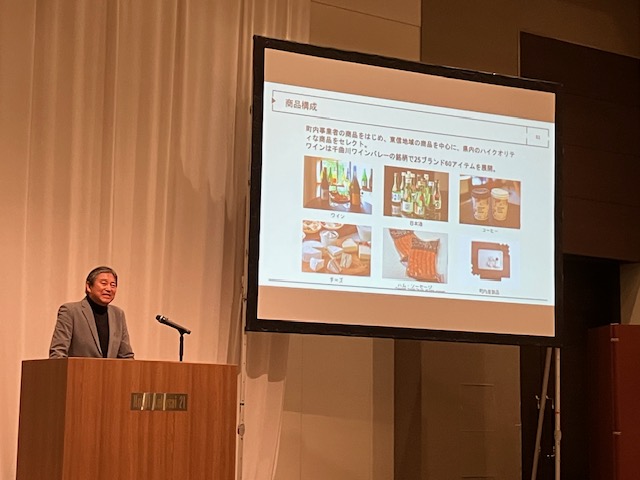

情報交換会がスタートした。広島観光連盟をHITという。HITの山邉常務理事からHITの施策の説明があった。

HITはH「広島を変える」I「私を変える」T「明日を変える」からきている。観光は街づくりの起点になるものという信念のもとに活動しているHITである。

大切にしている価値観は、圧倒的顧客志向、爆速、ワクワクだそうだ。全てはお客様起点、スピードは何をも凌駕する。そしてワクワクは伝承するということ。

広島は欧米豪からの観光客が多く、東南アジアからの観光客が少ないので、東南アジアからの誘客に力を入れていきたいとのことだ。

なぜ東南アジアからの観光客が少ないのか観光客、なぜ東南アジアに力を入れたいのかという質問をしたら、「東南アジアの人たちにとって、広島は薄暗いというイメージがある。そうではなくて原爆ドームや平和公園の存在する意義を知ってもらいたいためにも、まずは足を運んでもらうよう策を講じている。」

もう一つ課題として、リピーターが少ないということだった。

オーバーツーリズムによる住民の生活不安はないのかという質問もしてみた。確かに広島の良さに気が付いていなく、過小評価している県民が多かったが、「ひろしま観光大使」という制度があり、住民も登録することによりみんなで生活圏も維持していく意識を持つようにしているとのことだった。

街に誇りを持つ人が増えれば、町全体の幸福度が上がり、街を良くしようと思う人が増え、これによりもっと町がよくなり、街に誇りを持つ人が増えていく好循環を生み出すための「ひろしま観光大使」でもある。

情報交換会はあっという間に終わった。もっともっといろんなことを知りたかった。

その後眼下に見えていた平和公園を見学した。平和公園はこれで3度目であるが、今回は地元ボランティアの方の説明付きで、とても深く残った。

原爆ドーム

紅葉が始まっていた。

原爆の子の像。1945 年の原爆で亡くなった子供たちのための慰霊碑。折り鶴が捧げられている。

折り鶴はすぐにたくさん集まるので、折り鶴を再生紙にしてしおりなどを作っている。

平和の灯。

原爆資料館の入り口にあった時計。広島の原爆投下から29327日、最後の核実験の日から556日の表示がある。

原爆資料館の2階から、広島平和都市記念碑(原爆死没者慰霊碑)がよく見えた。

平和大通りはイルミネーションが素晴らしかった。